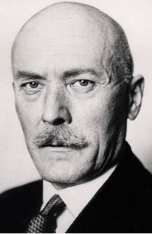

Finanzplatz Frankfurt, Innovation, „Deep-Tech Law & Diplomacy“, Resilienz, Wholistic World Innovation Trophy – Markus Hill sprach mit Dieter Brockmeyer (DIPLOMATIC WORLD) über aktuelle Aktivitäten der Akademie in diesen Bereichen, Buchveröffentlichung sowie über das Institute for Research, Entrepreneurship and Investment, SEI, in Washington D.C. und die indische Global Academy for Law and Technology Education and Research (GALTER). Weitere Themen des Gespräches waren Silicon Valley Europe, Startups, Rhein-Main-Gebiet und „Frankfurt & Zigarre“.

Hill: Geben Sie doch bitte ein kurzes Update zu den Aktivitäten Ihres Institutes?

Brockmeyer: Es hat sich tatsächlich seit wir das letzte Mal gesprochen haben einiges getan, so habe ich bereits mit der Arbeit am nächsten Buch begonnen. Leider geht es damit nicht so gewohnt schnell voran, da es einfach im Moment so viel anderes zu tun gibt. Wir haben die Akademie gestartet. Den Kurs für angehende Diplomaten zum Einfluss von Deep-Tech auf ihre Arbeit hatten wir schon ganz am Anfang, kurz nach dem Start des Institutes 2019, konzipiert. Es hat dann bis letztes Jahr gedauert die passenden Partner zu finden. Wir machen das jetzt mit dem Institute for Research, Entrepreneurship and Investment, SEI, in Washington D.C. und der indischen Global Academy for Law and Technology Education and Research, kurz GALTER. Der 10 wöchige Onlinekurs mit weltweit bekannten Referenten, den wir erstmalig exklusiv für indische Studenten angeboten haben, haben wir gerade sehr erfolgreich abgeschlossen. Die Partnerschaft mit beiden werden wir, auch mit anderen Projekten, ausbauen und führte bereits zu einer strategischen Allianz mit dem SEI. Seit 1. April bin ich dort im Vorstand für Innovation und den Kontakt zu Europa zuständig, zusätzlich zu meinen Aufgaben in der Diplomatic World Gruppe. Die SEI Gründerin Ingrid Vasiliu-Feltes ist im Gegenzug in den Beraterstab des DWI eingezogen. Ich habe inzwischen auch die nächste Runde der Wholistic World Innovation Trophy gestartet, die in diesem Jahr am 13. Oktober, wieder in Barcelona, vergeben wird. Auch unseren Video Podcast „Today & Tomorrow“ bauen wir weiter aus. Da sollte es in Kürze Neuigkeiten geben. Das sind alles Elemente einer Innovationsplattform, noch mit weiteren Bausteinen, die wir hoffentlich bald vollständig präsentieren können. Bis dahin ist es aber zugegeben noch ein sehr weiter Weg.

Hill: Da muss ich jetzt aber nachbohren: Wenn Sie von einer Innovationsplattform sprechen, was dürfen wir darunter verstehen?

Brockmeyer: Wir stehen weltweit vor enormen Herausforderungen, die wir in ihrer Auswirkung von den wenigsten bereits erkannt wird. Viele fühlen sich verunsichert, aber die Ursache wird noch immer verdrängt: Der technologische Fortschritt, der immer schneller voranschreitet, dabei unser aller Leben massiv verändert und uns immer weniger Zeit der Anpassung lässt. Das Überfordert uns und wird gesellschaftlich zu immer größeren Verwerfungen führen. Was wir brauchen ist Innovations-Resilienz. Die aufzubauen wird in den kommenden Jahren immer wichtiger. Von daher ist unser Anliegen mit allen unseren Aktivitäten, Büchern, Podcasts, Preisen, Akademie, zukünftig aber auch Kongressen und anderen Bausteinen, eine integrierte Plattform zu schaffen, auf der Experten weltweit sich austauschen und gemeinsam Lösungen entwickeln, die bei der Bewältigung der Herausforderungen helfen können. Der Arbeitstitel hierfür ist CAMPUS MUNDI, angelehnt an den Titel der deutschen Ausgabe meines letzten Buches. Die Aufgabe ist viel zu groß, als dass das singulär angegangen werden kann. Das geht nur in einer kollektiven Anstrengung. Aber wie gesagt, das ist noch ein sehr weiter Weg!

Hill: Wenn Sie von Innovations-Resilienz sprechen, das ist ein schönes Buzzword, aber was verstehen Sie darunter konkret?

Brockmeyer: Das ist genau das Thema meines nächsten Buches. Im Grunde war das auch schon das Thema in CAMPUS, ohne dass ich das dort schon so genannt habe. Der Begriff Resilienz ist im Moment sehr populär. Alles wollen resilienter werden, widerstandsfähiger in der Partnerschaft, in der Karriere… Normalerweise steht der Begriff Resilienz neben der Innovation. Wenn ich innovativ bin, in meinem persönlichen Umfeld, dann werde ich im Alltag widerstandsfähiger. Das ich mit Innovation lernen muss umzugehen, das ist den meisten nicht klar. Da klafft eine Lücke, die wir schließen müssen.

Hill: Das Konzept der Akademie ist spannend, wie geht es mit dem Thema „Deep-Tech Law & Diplomacy“ weiter?

Brockmeyer: Ende März hatten wir die letzte Veranstaltung des ersten Kurses. Bislang ist es alles sehr gut gelaufen und wir, also die Partner in diesem Projekt, werden uns das alles dann noch Mal im Detail anschauen. Wir haben bereits von außen Interesse signalisiert bekommen uns beim Ausbau zu helfen und planen bereits für Herbst die nächste Runde. Wir werden uns perspektivisch sicherlich auch andere Themen anschauen und Angebote formulieren. Das werden wir voraussichtlich wieder gemeinsam mit Partnern machen.

Hill: Es geht also um den Umgang mit technischem Fortschritt?

Brockmeyer: Im Wesentlichen ja, aber nicht nur. Wir schauen nach Deep-Tech, also tiefgreifende Technologien, wie das hier übersetzt wird, aber auch darauf wie das implementiert wird. Das heißt, und das sind jetzt nur einzelne Beispiele, wir schauen auf die Blockchain-Technologie, aber nicht nur auf den Bitcoin oder die Auswirkungen auf die Finanzindustrie. Das ist viel breiter, umfassender. Gleiches gilt auch für Künstliche Intelligenz und die Beschleunigungen des Fortschritts, der durch den Quantencomputer unvermeidbar ist. Von daher beschäftigen wir uns auch sehr stark mit der Startup Szene und arbeiten da unter anderem auch mit dem World Business Angel Investment Forum, kurz WBAF, zusammen und werden das zukünftig sicher noch stärker mit internationalen Organisationen vernetzen.

Hill: Was bedeutet das alles für die Positionierung ihres Institutes?

Brockmeyer: Wir positionieren uns zunächst über die Akademie, aber genauso über die vorhin genannte „Trophy“ oder die Podcasts. Das sind sogenannte Flagship Events, die das Bild des Instituts nach außen prägen. Sie werden wahrgenommen und ich werde immer häufiger angefragt das auf internationalen Kongressen vorzustellen. Wir werden als authentisch und kompetent wahrgenommen. Das war ein langer Weg, der jetzt langsam zu Ergebnissen führt. Das wird sicherlich auch durch die Weltlage unterstützt. Das Thema Diplomatie gewinnt an Bedeutung und wird von vielen inzwischen ganz anders wahrgenommen. Bei aller Verunsicherung, darin liegt auch eine Chance, die wir nutzen wollen.

Hill: Sind Sie auch hier in Frankfurt aktiv, was bedeutet die Stadt für Sie?

Brockmeyer: Anfang des Jahres haben wir Silicon Valley Europe bei dem Start ihrer Plug & Play Initiative unterstützt, wo Tech-Startups mit Investoren zusammengebracht werden. Der Auftakt verlief recht vielversprechend. Die Initiative stammt zwar nicht aus Frankfurt, aber immerhin aus dem Rhein-Main-Gebiet. SVE hat ihren Sitz in Darmstadt. Das werden wir sicher ausbauen. Es liegen noch eine ganze Reihe von wie ich finde guten Ideen in der Schublade, für die aber im Moment leider die Zeit fehlt. Das ändert aber nichts daran, dass in Frankfurt mein Lebensmittelpunkt liegt. Brüssel ist auch eine sehr schöne Stadt, aber da kann ich nicht abschalten. Das gilt erst recht auf den internationalen Konferenzen an unterschiedlichen Orten. Hier in Frankfurt ist mein Kreativraum, hier entwickle ich neue Dinge, schreibe – und ganz wichtig, hier kann ich Ruhe finden, meine Batterien wieder aufladen. Viele Dinge, die ich später umsetze, haben hier ihren Ursprung und werden in Frankfurter kreativen Kreisen zuerst diskutiert, rund gemacht, gereift. Frankfurt ist nicht nur eine Business Metropole, sie ist auch eine sehr kreative Stadt. Dazu zählt auch eine Runde in der wir einmal im Monat an unterschiedliche Orten, wo es möglich ist, privat aber auch in Lounges, Zigarre rauchen und die Kreativindustrie in Hessen, aber auch Projektideen diskutieren. Es ist ein sehr dynamischer Kreis, der inzwischen beständig wächst und auch immer wieder Gäste anzieht.

Hill: Vielen Dank für das Gespräch.

Aktuelle Termine:

Europatage vom 16.-18. Mai in Neudrossenfeld: Gespräch mit der Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank, EIB, und MEP Monika Hohlmeier

Buchpräsentationen CAMPUS MUNDI:14./15.06.2025: Galerie Adriana u.a., Wien

www.diplomatic-world-institute.com

Foto: Michael Jakobi

FINANZPLATZ FRANKFURT AM MAIN auf LINKEDIN – KANAL